文●代表 宍戸賢輔(公認会計士・税理士・MBA)

■ 『戦後最大の経済危機』

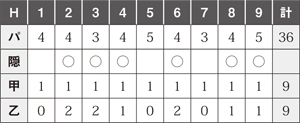

2月16日、実質国内総生産(GDP、以下GDPといいます)速報が内閣府より発表されました。08年10−12月期のGDPは前期比3.3%、年率換算で前期比12.7%減少となり、年率換算が2桁のマイナスは第一次オイル・ショック(75年1−3月期3.4%、年率換算13.1%減)以来、2度目です。

まさにバケツの底が抜けたと表現できる落ち込みです。

『戦後最大の経済危機』と発表したのは与謝野経済担当相ですが、彼は自民党の総裁候補の時に、日本経済への影響は『蜂が刺した程度※』と表現したその人です。

※growing company 08/10月号(vol.99)

■ GDPの考え方

GDPとは、一国の経済を大きな経済指標5つに分類します。

・内需関連項目

消費支出:民間でする消費支出(C)

投資支出:企業等が行う投資支出(I)

政府支出:財政支出や減税(G)

・外需関連項目

輸出:エキスポート(X)

輸入:インポート(M)

そうすると、GDPは以下のようになります。

GDP=C+I+G+(X−M)

以下、この算式でGDPの大幅下落をみてみましょう。

■ 大幅下落の原因1、 外需関連項目

まず、輸出が13.9ポイントのマイナスで、過去最大の下げ幅となりました。

貿易(X−M)面は、経済全体で3.0ポイントという大きなマイナスです。

これまでの円安誘導、外需頼みの政策が、いっきに裏目に出た形で輸出関連企業は、大幅な減益に追い込まれています。

今の世界経済を考えると、今後しばらく輸出が大幅に改善するとは考えにくい状況です。

■ 大幅下落の原因2、 内需関連項目

次いで、悪化する企業収益の中で、投資活動(I)が四半期連続減少しました。また雇用問題や先行き不安の為、個人消費(C)も減少し、民間需要は0.5ポイントのマイナスとなりました。

C+I=−0.5

政府の財政出動は、0.2ポイントのプラスでした。G=0.2

従って、内需関連はトータルで0.3ポイントのマイナスになりました。

このコラムでも何度か指摘したように、早い時期に財政支出主導で内需を大きく刺激すべきであったのに、完全に出遅れ感が否めません。

この結果、GDPは3.3%(年率換算12.7%)の減少となってしまいました。

■ アメリカ、EUとの比較

一方、同じ時期のアメリカが年率3.8%の減少、EU圏が年率5.7%の減少でした。

何と『蜂に刺された程度』の筈の日本の落込みは、欧米を上回ってしまったのです。

政治家が緊張感なくG8で酩酊記者会見や政権の綱引きなどをしている暇はない筈なのです。

私たちはいい政治家を選ぶことでしっかりと政策を実行してもらうしかないということになるでしょう。

弊社発行:成長企業のための情報誌「グローイングカンパニー」

2009年3月号(VOL 104)より

グローイングカンパニー詳細についてはこちら