文●株式会社コア取締役/組織開発コンサルタント/公認会計士 蒲池 孝一

民主党の代表選挙のこと。連日(本稿執筆時)メディアで報道されているそのテレビでのある場面、明らかに国民から支持の低いボスの隣ににこやかに居並ぶ新人議員(僕らも良く知っている彼女達)。取材に、強いリーダーシップが要ると言います。それを見ていてふと思ったこと。彼女たちは何か恐れを抱いているのではないだろうか、と。

そこで今回のテーマ。リーダーを求める側の心についてです。

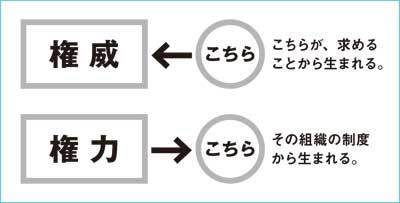

少し考えてみましょう。組織(国、会社、団体問わず)の中で生きる人には、二種類の恐れがあります。自分の意見や行動に対する仲間の評価(その内容、首尾一貫性など)への恐れ(①)。もうひとつ、思い通りやったときは組織で生きていけない、という恐れ(②)。①と②の感覚はまったく異なっています。①は、自分の思考と行動の内容に関するもので、それに自信がないと、他の人の言葉を引いたり、真似をしたりします。他の人とは、創業者や、宗家、教祖、学者、評論家です。一方、②は反抗すれば処分(企業では解雇)されるかもしれないという恐れ。そう、①はよりどころを他に求める心理です。不安な心が求めていく相手が「権威者」です。②は罰を恐れる心です。制度やシステムや仕組みの上での力で、こちらが求めているのではなく、その人がその地位によって持っているのです。その地位の人が「権力者」です。つまり、権威と権力とは違うのです。権威はこちらから求めてしまうもの、権力は相手が持っていて向こうから押し寄せてくるものです。

世の中には、権威と権力両方を同時に持っている場合もあれば、権威はあるが権力はない、権威がないのに権力を持っている、と様々です。昔の“親父”は両方もっていましたね。新興宗教の教祖、ベンチャーのカリスマ経営者もそうでしょう。あなたの周りのボスはどうですか?

さて、新人議員の場合。政策に自信がないと権威を求めます。地位が不安定だと、地位をくれる権力者にすがります。だから、①も②も強い。彼らにとっての権力者とは、有権者とボスです。有権者の持つ権力は将来の選挙における1票。これは当分行使されないから、今のところは、ボスだけが権力者です。ボスは自分のポストを左右する人事権を持っています。自立していない彼らの笑顔の向け先は誰でしょう。

閑話休題。いや、本論です。企業組織の健全な発展、成長を図っていこうとする我々はどうあるべきでしょうか。自分の権威と権力について、改めて考えてみませんか。権力の行使によらず(権力をメンバーに意識させない、つまり、②の恐れを低くし)、一体感を持つ、それでいて、多様な考えの存在を許す、そんな芸当が、リーダーには求められています。メンバーが自立していると、リーダーに対しても堂々としています。それが嬉しいと思いたいものです。ちょっと厄介でも、多様な意見が持続する組織を作るのです。

※注 これまでのシリーズで、時々頭をかすめたのだけど触れられなかったこと、それは「言葉」の意味のことだ。僕たちがいろんな人と意見交換するとき、使っている言葉の意味が微妙に異なり、内心、理解しあえているのか心配になることがある。その人の主張を誤解してしまうことがある。また、言葉の意味を考え直してみると、まったく新しい感覚で、違うレベルの理解が得られることもある。だから、言葉の意味を考え直してみようということを、いつも言いたかった。今回取り上げた言葉は、権威と権力。これについては、何十年も前、なだいなださんの「権威と権力」という本(岩波新書、1974年)を読んで目から鱗であった。上の私の理解はすべてなださんのこの本から学んだ。 次号以降も、その時々の出来事から言葉を選んでみたい。