文●株式会社コア取締役/組織開発コンサルタント/公認会計士 蒲池 孝一

モヤモヤしていたことが急にはっきりする、あ、これだ、と思う。とても、嬉しく身体がわくわくしますね。今月は、そんな身体の体験をもたらす「ひらめき」「発想」「着想」について。

昨今、論理的という言葉が如何に多く使われていることでしょう。特に会社では「論理的思考」が強調されませんか。論理的思考は物事を区分し因果、対立、並列等の関係を分析的に導き出すことです。

一方で、ひらめきを伴う発想についてはどうでしょう。発想が大事だ、と言うものの、その力をどう養うかということは、なかなか言われません。独創性は、個人の能力やセンスだと決めてかかっているからかもしれません。

たしかに、独創的に何かを思い浮かべるということは難しいですね。新商品、新機能を考案できなくて、壁にぶち当たった経験は、みんなが持っています。会社でも、友達の会話でも、テレビの解説も、人が言ったことに色付けして話していることが如何に多いことでしょう。独創だと思っても必ず先人の言葉に影響を受けていますし、何らかの真似があります。

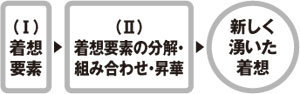

さて、ここで、着想が形になるプロセスを考えてみましょう。二つの局面があります。ある着想(要素)が頭の中に浮かび(Ⅰ)、それらが相互に結びつき別のイメージ=言葉が浮上する(Ⅱ)、という二つです。

Ⅱは、要素同士が関係して違う言葉が浮上する作業で論理ではありません。頭の中で繰り返し、繰り返しそれらの言葉を想い続ける、時に離れまた集中する、その繰り返しによって新しいイメージ=言葉が突然生まれる、ということです。ここで、想い集中する対象である着想の要素が、他人の言葉、したことを真似して出した(Ⅰ)ことであっても、Ⅱのプロセスを自分で行えば独創だと言って良いと思います。要素=種を結合、分離、溶解して、新しい言葉=イメージを得るのですから。これは、誰でも、やればできます。トレーニング手法もあります(注1)

では、着想要素はどうしたら独創的に得られるでしょう。それこそが難しいことです。なぜなら、人は、生活している社会、時代、組織によって観方、考え方が固まっているから、みんな周りの人と同じ着想をしてしまうのです。

だから真似の対象を、同時代でない人、同じ組織でない人、異質な人にすれば、独創と言われることもあります。どうでしょうか、無邪気だった子供のころの自分の行動の中に「あ、凄いな、これって」と思うことはありませんか?(注2)。

そして、さらに、絶対的に独創的な「真似」の対象があります。それは動物の行動です。自然界の生き物の発想=行動は人間とは全く別の次元にあります。身体の構造・機能からして、独創的ですから(注3)。

だから、独創を重んじたくなったら、子供のころの遊びを思い出したり、自然界の生き物を観察し、それになりきってみて、そこからヒントを得るのです。「5歳に戻ったとしたらどうするだろうか」「ピューマだったらどうするだろうか」って。

どうでしょう、時々、一人で、動物園を訪れてみませんか?

※注1 Ⅱのプロセスを実践的に導く技法にKJ法、NM法などがあります。なお、NM法はⅠにも有効です。

※注2 邪気とは、その社会の中で有利になりたいという欲望からきていますから、社会の常識に沿う、つまり、独創とは逆のことに向かうのです。

※注3 独創が必要なジャンルに生きる人は、最先端科学のロボット工学から現代芸術まで、あらゆる人々が、自然界の生き物を観察します。