文●株式会社コア取締役/組織開発コンサルタント/公認会計士 蒲池 孝一

人の自我の3つの部分(PAC)の組み合わせがその人の個性を作ります。こんな場面を考えてみましょう。

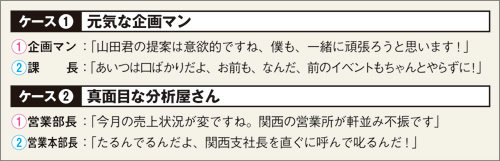

どれも、部下が上司に発言し、上司がそれに反応し、否定しています。部下は、上司の反応をどう感じるでしょうか?

ケース①は「ちぇ、またかよ、課長こそ何もアイデアださんくせに」、ケース②は「困った本部長だなあ、もっと冷静に考えないと、うちはダメになるのになあ」と反発を誘います。上司は、部下の発言に、即座に対応したのですが、反発を誘ったのでは良い方向にはいきませんね。

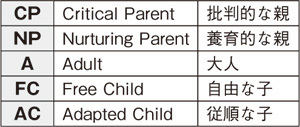

部下の言葉は、部下の心のどの部分から上司のどの部分に向けられたのだと思いますか? ケース①はFCから上司の「一緒にやろう」という言葉を期待して上司の持っているはずのFCに、ケース②は、冷静に分析するAから上司も同じように「分析する」ことを期待して、上司のAの部分に、です。(※1 【5つに分けられるPAC】)

ところが部下にとっては、期待した上司の「自我」からは反応がありません。図を見てください。上司の矢印は、部下から入った「自我」の部分からではないのです。これがうまくいかない交流です。

ここで、読者のあなたには疑問が残るでしょう。「部下の言うことに賛成できなければ否定するしかないではないか」と。そうです。自分の考えを偽る必要はありません。

しかし、部下が向けてきた心の部分から反応するなら、結果が違います。

元気な企画マンには、上司のFCから「お、いつも元気だなあ!だけど、君、この前の反省も要るぞぉ」と。真面目な分析屋さんには「そうか、何か発見できそうか。わしはいつものように上司の頑張りがないからだと思い込んどるが、どうだろうか」と。

上司は、部下の意欲と能力を発揮させることが仕事で、自分の言いたいことを言うことが仕事ではありません。コミュニケーションの極意は、「入ったところから返してやる」ことです。

いやはや、そうだとわかっても「そりゃできないです。難しいです」といわれそうですね。その原因は何でしょう。

「お、いつも元気だなあ!」という言葉、「そうか、何か発見できそうか」という言葉は、部下を「OKだ」と評価していなければ出てきません。本音では「はしゃぐだけで落ち着いて仕事をしない」、「理屈だけこねる奴だ」と相手を「OKでない」と評価していたら、それを隠して上辺だけの言葉を発しても長続きしません。本音が違えば、本当の評価による交流を行ってしまうのです。

良い会話をしようと心がけていても、「いつも繰り返す気まずい結末」、あなたにもありませんか。(※2)

「コミュニケーションの極意」を理解しても、あなた自身のPACの中にある他の人に向けたNot−OK の面があなたの関係する組織の個性のもたらす生産性を壊してしまうのです。怖いことです。その克服は、理論ではないですね。どうしたら良いと思いますか。次号で考えてみましょう。

※1 【5つに分けられるPAC】