再来年のNHK大河ドラマ・主人公は新島八重

2013年放送のNHK大河ドラマは、会津出身の新島八重(1845〜1932年)の生涯を描いた「八重の桜」に決まりました。NHKは制作発表にて「『どんな苦境であっても人は幸せでなくてはならぬ』。その志を貫いた八重の生き方は、復興を目指す日本・東北への力強いメッセージとなる」と発信しています。※1

主人公・新島八重とは

ところで、主人公の新島八重とは、同志社大学を創設した新島襄の妻として知られていますが、どんな人物なのでしょうか。

以下、NHKドラマトピックスブログより引用してご紹介します。

会津藩の砲術師範であった山本権八・佐久夫妻の子として生まれる。戊辰戦争時には断髪・男装に家芸であった砲術をもって奉仕し、会津・鶴ヶ城籠城戦で自らもスペンサー銃を持って奮戦した。後に「幕末のジャンヌ・ダルク」と呼ばれる。戊辰戦争が始まる前、但馬出石藩出身で藩校日新館の教授をつとめていた川尚之助と結婚したが、籠城戦後別れる。維新後、兄・覚馬を頼って上洛。そこで、新島襄と出会い結婚。また、女は男に従うことが当然視された時代、豪放で周囲からは勝手気ままに見える八重の生き方は世間からは「天下の悪妻」とも言われた。晩年は日清戦争、日露戦争に篤志看護婦として参加。功績により昭和3年(1928年)、昭和天皇の即位大礼の際に銀杯を下賜される。その4年後、87年の生涯を終える。

会津の教え

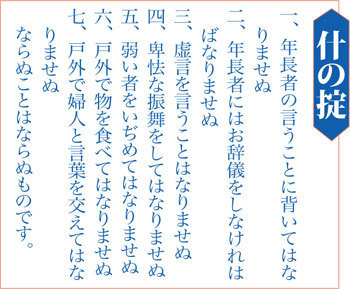

「ならぬことはならぬものです」

波乱万丈な生涯を送った八重の志の原点は、故郷・会津の教えにありました。

会津藩には人材育成を教育目標とする日新館という藩校ありました。藩士(上士)の子弟は10歳になると入学が義務付けられており、ここで礼法、書学、武術などを学びました。有名な白虎隊の隊士達は、この日新館で学んだ16〜17歳の少年達で編成されていました。日新館入学前の6歳〜9歳までの間の子供たちは、地域ごとに「什」と呼ばれる組を作り、お互いに武士としての心構えを学びました※2。この「什の掟」は会津藩士としての心構えを定めたものです。

「ならぬことはならぬものです」という理屈でない強い教えは、私欲では道理を曲げない会津精神の基礎を形成していると言われています。

現代に通じるもの

八重の生きた時代の会津は、戊辰戦争に破れ、多くの人が命を落とし、家族を失い、絶望的ともいえる苦しい状況であったといえます。また「悪妻」と評されようとも不義には生きない八重は、どんな苦境であっても諦めず、生涯自分の可能性に挑み続け、すべての人の幸福を願い続けました。 八重やその周囲の人々が情熱を持って生きたその時代が、ドラマでどのように描かれるのでしょうか。地元・会津地方をはじめとする福島の皆さんも期待を寄せていることでしょう。放送が始まる頃には、被災地の皆様が不屈の精神で、まさに復興していくその只中にあってほしいと願うばかりです。

※1:2011年6月22日発表 NHKドラマトピックス http://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/86512.html ※本文中、一部引用

※2:参考:会津藩校 日新館 http://www.nisshinkan.jp/about

エールパートナーズ会計発行:成長企業のための情報誌「グローイングカンパニー」

2011年8月号(VOL 133)より

グローイングカンパニー詳細についてはこちら

| この記事は参考になりましたか? 【編集後記】八重と会津の教え |